En los últimos años ha aumentado el interés por la salud ambiental y, en particular, por los disruptores endocrinos (EDCs). Los EDCs son sustancias externas que alteran la acción de las hormonas y pueden afectar la salud. Este interés social creciente —visible incluso en métricas de búsqueda pública— es solo la punta del iceberg del conocimiento generado por décadas de investigación. En 1962, la publicación del libro Primavera silenciosa de Rachel Carson marcó un hito poniendo el foco en el impacto de los pesticidas en la fauna y en las personas, y desde entonces, la literatura científica ha acumulado numerosos trabajos.

En ellos se pone de manifiesto el alcance global de la contaminación química, que se extiende hasta territorios remotos y se integra en la vida cotidiana. Los EDCs se pueden encontrar en los alimentos y en sus envases, en el agua, en productos de cuidado personal y de limpieza del hogar, artículos domésticos, telas y tapizados, productos electrónicos, equipos médicos, pesticidas y en el aire ambiental, tanto interior como exterior. La detección de contaminantes de preocupación emergente en aguas antárticas1 es un ejemplo evidente de que no hablamos de un problema restringido en el espacio ni en el tiempo. Muchas de estas sustancias, diseñadas inicialmente con un objetivo beneficioso (mejorar la producción de las cosechas, aislarnos del frío, de la humedad…) han resultado ser perjudiciales para nuestra salud, con manifestaciones muy variables, tanto en los síntomas como en el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición del efecto, lo que ha dificultado su estudio. Sus efectos en los seres vivos, incluidos los humanos, pueden ser especialmente graves en etapas vulnerables de la vida como la gestación, la infancia y la etapa peripuberal, donde la conjunción de factores biológicos y socioeconómicos incrementa el riesgo y reduce la capacidad de protección. Por este motivo, los pediatras tenemos un papel fundamental, fomentando la prevención primaria desde las etapas más tempranas de la vida.

¿Qué entendemos por disruptores endocrinos y por qué es un desafío estudiarlos?La OMS define a los EDCs como «sustancias exógenas o una mezcla de sustancias que altera una o varias funciones del sistema endocrino y, en consecuencia, causa efectos adversos para la salud en un organismo intacto, o en su progenie, o en (sub)poblaciones»2. Su estudio es complejo debido a varios factores: actúan a dosis muy bajas (habitualmente en el rango de partes por trillón o por billón), exhiben curvas dosis-respuestas no monótonas (curvas en U o U invertida), lo que significa que los efectos más fuertes pueden ocurrir a dosis más bajas que a dosis más altas3, y presentan una latencia variable entre la exposición y la aparición del efecto.

Además, la existencia de ventanas críticas de vulnerabilidad durante el desarrollo humano (gestación, infancia, adolescencia) amplifica su impacto, ya que el sistema endocrino es fundamental para el adecuado desarrollo de los órganos y su disfunción en estos periodos puede tener un impacto mayor o más duradero.

Asimismo, debido a su presencia prácticamente universal, la exposición a EDCs suele producirse como mezcla de múltiples compuestos al mismo tiempo (efecto cóctel), con posibles efectos aditivos o sinérgicos. Algunos EDCs son además persistentes y bioacumulativos, lo que significa que se acumulan en el organismo y pueden actuar incluso tiempo después de la exposición. Los compuestos almacenados en el tejido adiposo pueden transmitirse a la descendencia a través de la madre durante la gestación y la lactancia. Las respuestas no monótonas desafían los enfoques toxicológicos tradicionales, basados en la linealidad dosis-respuesta y subrayan la necesidad de desarrollar modelos de evaluación actualizados.

Mecanismos de acción y ejes biológicos afectadosLos EDCs pueden imitar, antagonizar o modular la acción hormonal mediante su unión a receptores nucleares y de membrana, alterando la síntesis, el transporte, el metabolismo y la eliminación de hormonas, o modulando la expresión de receptores y cofactores. Los ejes hipotálamo-hipófisis-gónada, hipotálamo-hipófisis-tiroides e hipotálamo-hipófisis-suprarrenal son las principales dianas descritas. Además, esta interferencia puede afectar a circuitos de neurodesarrollo, metabolismo energético, inmunidad y fertilidad, con una ventana de enfermedad (latencia) variable que puede manifestarse años o décadas después de la exposición inicial. Incluso, mediante modificaciones epigenéticas, dichos efectos podrían manifestarse en generaciones posteriores, afectando a la descendencia de los individuos inicialmente expuestos.

Evidencia en salud infantil: de lo plausible a lo probableLa literatura científica pediátrica y de salud pública sobre los EDCs ha transitado desde asociaciones hipotéticas hacia un conjunto consistente de evidencia epidemiológica y experimental. Actualmente, múltiples estudios documentan que la exposición temprana a los EDCs se asocia con un incremento significativo en la incidencia y el riesgo de diversos síntomas o enfermedades.

A nivel del sistema reproductor la exposición a ftalatos, bisfenol A (BPA) y pesticidas organoclorados se ha asociado con alteraciones en la espermatogénesis, así como con mayor riesgo de disgenesia testicular, pubertad precoz y disfunción ovárica. En el ámbito del neurodesarrollo, la exposición prenatal a diferentes EDCs como los bifenilos policlorados (PCBs), retardantes de llama, organofosforados, BPA y ftalatos se asocia con una reducción del coeficiente intelectual y con mayor prevalencia de trastornos por déficit de atención e hiperactividad y trastornos del espectro autista, con un impacto más marcado en contextos de vulnerabilidad social. Determinados compuestos «obesógenos» como el BPA, organoestánicos, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAs) y ftalatos alteran la adipogénesis y la homeostasis glucémica, incrementando el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2. Por otra parte, PFAs, PCBs, ftalatos y fenoles interfieren en la síntesis y transporte de hormonas tiroideas, pudiendo afectar al desarrollo cerebral en las etapas más iniciales del desarrollo, así como al metabolismo basal. Finalmente, la evidencia sugiere que ciertos pesticidas y PCBs modulan la respuesta inmunitaria, aumentando la susceptibilidad a infecciones y el riesgo de enfermedades autoinmunes en los individuos expuestos4.

En conclusión, la investigación sobre EDCs requiere un enfoque integrador que combine clínica médica, epidemiología, exposómica y toxicología molecular, con herramientas estadísticas avanzadas y nuevas tecnologías que permitan un abordaje amplio e innovador, capaz de generar evidencia sólida que sustente regulaciones efectivas para proteger la salud pública y ambiental.

Desde este enfoque, los pediatras tenemos la responsabilidad de proteger la salud de las poblaciones más vulnerables durante las etapas críticas del desarrollo. La especial sensibilidad y exposición presentes en la infancia refuerzan la necesidad de establecer medidas de prevención primaria desde el inicio de la vida, guiada por la mejor evidencia disponible y por el principio de «primum non nocere», evitando la inacción en escenarios de incertidumbre.

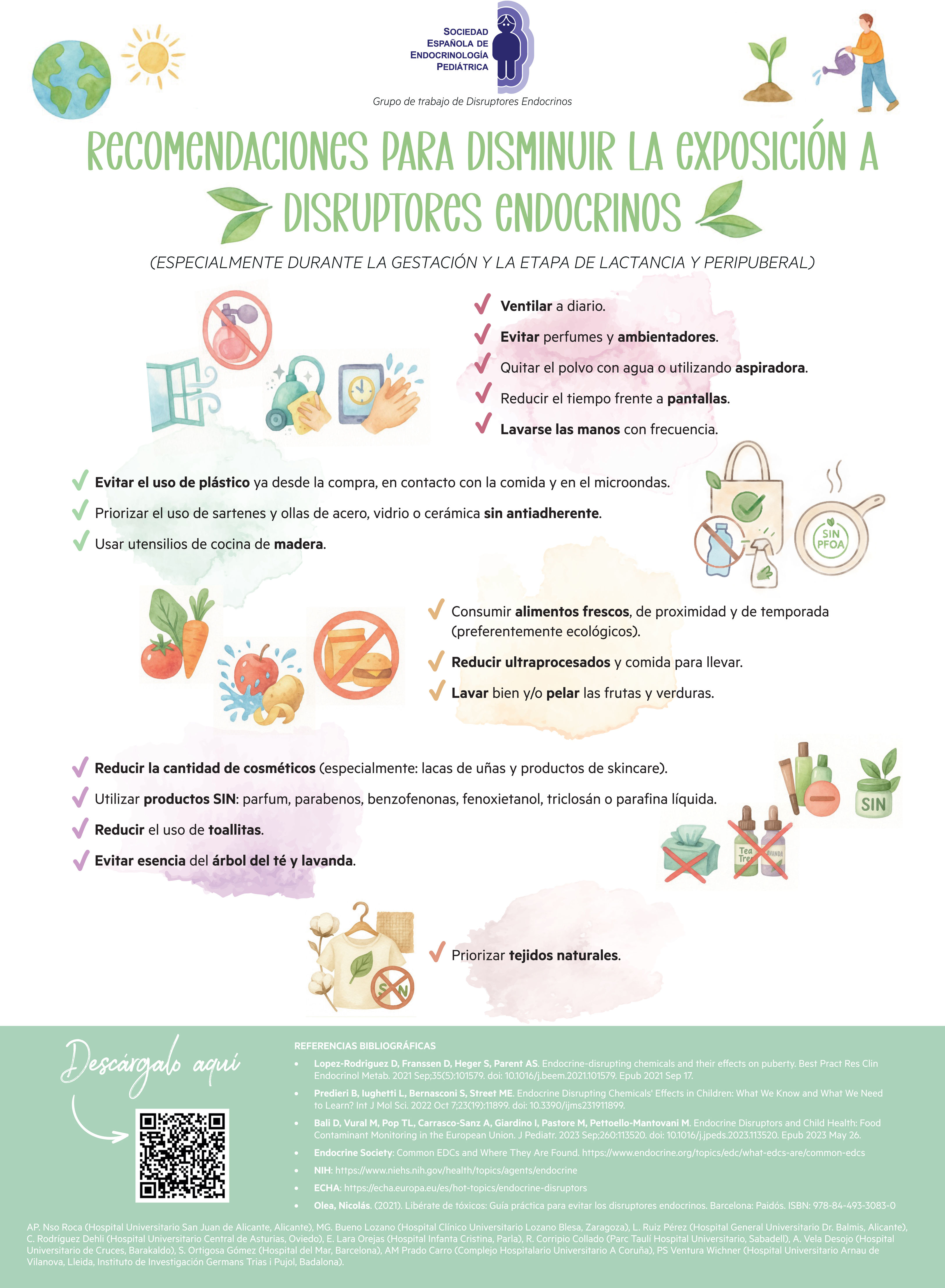

En este sentido, el Grupo de Trabajo de Disruptores Endocrinos de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) ha elaborado recomendaciones específicas para reducir la exposición infantil a EDCs5. Estas recomendaciones, sintetizadas en la figura 1 y accesibles mediante el código QR adjunto, constituyen una herramienta práctica para que pediatras, familias y educadores implementen cambios sencillos con impacto a corto, medio y largo plazo.

Recomendaciones para disminuir la exposición a disruptores endocrinos5.

Este trabajo no ha precisado financiación.

Los autores desean expresar su agradecimiento a los miembros del Grupo de Trabajo de Disruptores Endocrinos de la SEEP por sus valiosas aportaciones y compromiso en el desarrollo de este trabajo.

Sandra Ortigosa Gómez (Hospital del Mar, Barcelona), Ana Pilar Nso Roca (Hospital Universitario San Juan de Alicante, Alicante), Lorea Ruiz Pérez (Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante), Raquel Corripio Collado (Parc Taulí Hospital Universitario, Sabadell), Ana Cristina Rodríguez Dehli (Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo), Emma Lara Orejas (Hospital Infanta Cristina, Parla), Amaya Vela Desojo (Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo), M. Gloria Bueno Lozano (Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza), Ana María Prado Carro (Complejo Hospitalario Universitario A Coruña), Paula Sol Ventura Wichner (Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, Instituto de Investigación Germans Triasi Pujol, Badalona).

Presentación previa: El documento de recomendaciones para evitar la exposición que se adjunta a este trabajo se ha presentado en el 47° Congreso de la SEEP celebrado en Madrid del 28-30 de mayo de 2025, y se encuentra publicado en la página web de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica: https://www.seep.es/images/site/pacientes/Exposicion_Disruptores_SEEP_2025.pdf (consultado el 13/08/2025).

Los nombres de los componentes del Grupo de Trabajo de Disruptores Endocrinos de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) están relacionados en el anexo 1.