La investigación pediátrica es clave para mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades pediátricas. A pesar de su importancia, sigue infradotada y subrepresentada frente a la investigación en adultos en España y frente a la investigación pediátrica en otros países.

ObjetivoIdentificar las principales barreras de la investigación pediátrica en España y proponer estrategias para fortalecer su desarrollo y su integración en el sistema sanitario.

MétodosEl grupo de trabajo INVEST-AEP realizó un análisis del estado actual de la investigación pediátrica en España. Se identificaron barreras en financiación, formación, carga asistencial y burocracia, y se proponen estrategias de mejora.

ResultadosLas principales barreras incluyen la baja financiación (5% de las ayudas nacionales ISCIII), la escasa formación en investigación (tanto en pregrado como durante la residencia MIR), la elevada carga asistencial sin tiempo protegido para investigar y la escasez de redes colaborativas. La situación es aún más crítica en atención primaria. Actualmente la investigación carece del reconocimiento suficiente en las oposiciones y en la carrera profesional. Se identificaron modelos de éxito, como mejoras en la formación de estudiantes de medicina y residentes, consolidación de redes estructuradas, financiación específica, tiempo protegido para la investigación, centralización de los comités de ética y reconocimiento de la investigación en concursos y oposiciones.

ConclusionesEs urgente implementar estrategias para fortalecer la investigación pediátrica en España que incluyan mayor inversión, programas formativos y redes colaborativas. El pediatra debe integrar asistencia, docencia e investigación. Pediatras, instituciones, universidades y gobiernos deben impulsar la investigación pediátrica para mejorar la salud infantil y posicionar a España como referente.

Pediatric research is key for improving the diagnosis, treatment and prevention of childhood diseases. In Spain, however, this vital area of research remains underfunded and underrepresented compared to both domestic research in the adult population and pediatric research in other countries.

ObjectiveTo identify the main barriers to pediatric research in Spain and propose strategies to strengthen its development and integration into the public healthcare system.

MethodsThe INVEST-AEP working group conducted an analysis of the current state of pediatric research in Spain. The analysis identified barriers related to funding, training, clinical workloads and bureaucracy, based on which the group proposed several potential improvement strategies.

ResultsThe main barriers include limited funding (5% of national grants), insufficient training in research (both in undergraduate and residency programs), substantial clinical workloads with no protected research time and insufficient collaborative networks. The situation is even more critical in primary care, and, in addition, research efforts do not receive the recognition they deserve for professional career advancement or the competitive application process for public positions. Potential solutions were identified, such as improvements in medical and residency training, consolidation of structured research networks, dedicated sources of funding for pediatric research, protected research time, centralization of ethics committees and recognition of research in merit-based evaluations.

ConclusionsUrgent strategies are needed to strengthen pediatric research in Spain, including increased investment, specific training programs and collaborative networks. A skilled pediatrician should seamlessly integrate clinical practice, teaching and research. Pediatricians, institutions, universities, and the central and autonomous community governments in Spain need to actively promote pediatric research to improve child health and to position Spain as a leader in the field.

La investigación en pediatría es clave para mejorar el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en la infancia y asegurar una atención adaptada a sus necesidades específicas. Los niños no son adultos en miniatura; su desarrollo físico, emocional y fisiológico requiere estudios propios, pero la investigación pediátrica sigue estando infrarrepresentada en comparación con los adultos.

Además de su impacto en la salud infantil, la investigación impulsa el crecimiento profesional de los pediatras, al proporcionarles herramientas para abordar desafíos clínicos con mayor eficacia. También fomenta la innovación, fortalece la formación de nuevos especialistas y mejora la calidad de los servicios pediátricos. Invertir en investigación pediátrica es esencial para garantizar una atención médica de excelencia y mejorar la calidad de vida de los niños. También es una pieza clave para evitar situaciones de enfermedad crónica, secuelas o pérdida de salud en la edad adulta. En un contexto de creciente inversión internacional en salud infantil, resulta preocupante que la investigación pediátrica en España siga estando marginada en las políticas nacionales de I+D. Esta desconexión entre la carga de enfermedad infantil y la atención investigadora recibida plantea no solo un reto científico, sino también un deber ético.

El objetivo de este artículo es identificar las brechas, los retos (tabla 1) y las oportunidades de la investigación pediátrica en España y ofrecer propuestas concretas para su fortalecimiento.

Principales barreras estructurales y culturales para la investigación pediátrica en España

| Dimensión | Problema identificado |

|---|---|

| Financiación específica reducida | Falta de convocatorias específicas o de priorización de proyectos pediátricos en convocatorias generales |

| Formación deficiente en investigación | Escasa formación metodológica durante el grado y residencia; la investigación no se considera competencia estructural |

| Ausencia de tiempo protegido | Elevada carga asistencial que impide dedicar tiempo efectivo a la investigación. La actividad investigadora se percibe como voluntaria o extracurricular |

| Falta de incentivos profesionales | Méritos de investigación infravalorados en concursos y progresión profesional. Escasez de contratos de investigación competitivos y estables |

| Exceso de burocracia | Trámites administrativos complejos, repetitivos y descoordinados entre comunidades y niveles asistenciales |

| Falta de cultura transversal de investigación | La investigación no está integrada en el currículo médico, ni valorada durante el proceso de MIR ni en la práctica pediátrica habitual |

MIR: médico interno residente.

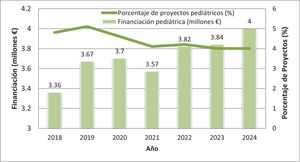

La investigación clínica en pediatría en España se enfrenta a importantes desafíos tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria (AP), un hecho que contrasta con la importancia y dimensión de esta especialidad dentro del sistema sanitario. La pediatría, a pesar de su relevancia clínica y social, está infrarrepresentada en el panorama de la investigación clínica en España. Así, en 2024 solo el 4% de los proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III estaban relacionados con la salud infantil: de los 100 millones de euros otorgados en total, aproximadamente 4millones se destinaron a proyectos pediátricos. Dicha estimación se realizó a partir de la revisión de los títulos y resúmenes de los 543 proyectos financiados en 2024 por el programa AES (Acción Estratégica en Salud) del Instituto de Salud Carlos III, utilizando los términos clave «pediatría», «infantil», «niños» y «adolescente»1. Aunque esta metodología tiene limitaciones, ofrece una aproximación relevante para evaluar la baja representatividad de la pediatría en materia de financiación nacional. Estas cifras apenas se han modificado en el último quinquenio (fig. 1). El Plan Estratégico 2021-2025 del mencionado instituto establece como prioritarias: las enfermedades infecciosas, la medicina de precisión y la salud pública, pero no incluye menciones específicas a la pediatría o la salud infantil, lo que refuerza la percepción de una falta de enfoque claro en este ámbito2. En el panorama internacional, el programa Horizonte Europa, que financia proyectos de investigación e innovación en diversas áreas de la salud, incluye de manera explícita la palabra «pediatría» o «niños» en menos del 3% de los topics que han convocado desde 2021, lo que refleja también la baja priorización de la salud infantil en las agendas de investigación europeas3.

Comparación internacional: ¿Cómo está España?En países como el Reino Unido y los Estados Unidos, la investigación pediátrica ha sido reconocida como preferente, lo que se traduce en mayor financiación y resultados. Por ejemplo, el National Institute for Health Research del Reino Unido dedica un 10% de su presupuesto total de investigación a proyectos pediátricos, porcentaje muy superior al de España4. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano invierte anualmente más de 1.400 millones de dólares en investigación pediátrica5. Estas diferencias no son solo económicas, sino que también se ven reflejadas en la estructura y organización de los sistemas de apoyo a la investigación. En el Reino Unido, los ensayos clínicos pediátricos están integrados en redes nacionales, como el National Institute for Health Research Clinical Research Network, que dedica cerca del 10% de su presupuesto a investigación pediátrica y además facilita el acceso a recursos y fomenta la colaboración entre centros, incluido el apoyo financiero externo a la propia financiación original del proyecto. En contraste, España mantiene estable una inversión en torno al 4-5% del total de financiación en salud, lo que la sitúa por debajo de países con estructuras sanitarias comparables.

Formación en investigaciónLa formación en investigación en España es deficiente, ya que en la carrera de medicina no se contempla de manera transversal en el currículo.

La ausencia de un currículo nacional que integre la formación investigadora desde el pregrado hasta la especialización perpetúa una cultura profesional centrada casi exclusivamente en la práctica clínica. La investigación se percibe como una actividad «extra» y no como una competencia esencial del pediatra moderno. En el entorno europeo, países como Países Bajos han integrado la investigación como criterio obligatorio de progreso profesional, incluyendo en los programas MIR europeos itinerarios clínico-investigadores desde la residencia. Sin una reforma estructural en España, seguiremos sin generar el capital humano necesario para sostener la investigación pediátrica a medio y largo plazo. Integrar la investigación en todas las etapas formativas garantizaría médicos más preparados y un sistema sanitario más innovador.

Investigación clínica en pediatríaLa investigación pediátrica afrenta algunas barreras, de las que la sobrecarga asistencial es la principal, aunque no la única. La medicina debe integrar asistencia, investigación y docencia, pero el sistema no lo garantiza. Es esencial fomentar un sistema sanitario comprometido con la excelencia, que contemple un equilibrio en estos perfiles y proteja y promueva el espacio necesario para su desarrollo. Actualmente se concentra en hospitales universitarios, que cuentan con mejores recursos para atraer financiación y participar en ensayos internacionales. Las opciones estructurales para la investigación son limitadas y los contratos Río Hortega y Juan Rodés, aunque útiles, no pueden ser la única vía del sistema público para compaginar asistencia e investigación. Además, su disponibilidad es reducida y no siempre bien valorada por las gerencias debido a su dedicación parcial a la asistencia y la necesidad de una posterior estabilización del profesional. Es fundamental fomentar la carrera de investigación en pediatría en el sistema sanitario público, aparte de con estos programas, mediante intensificaciones de la labor asistencial u otras modalidades. Además, si la investigación tuviera un mayor peso en la trayectoria profesional del médico y en los baremos de contratación, se incentivaría a los profesionales a desarrollarse en este ámbito.

Son muchos los restos específicos de la investigación clínica en niños, como la obtención del consentimiento de los padres, del menor maduro o del asentimiento, según corresponda, la dificultad de recolectar muestras biológicas y el hecho de que en esta población los tratamientos se prueban tardíamente. Dada la baja prevalencia de muchas enfermedades pediátricas, las colaboraciones entre grupos de investigación y el trabajo en red son esenciales para obtener datos fiables y significativos.

A pesar de sus exigencias, la investigación es una actividad enriquecedora que motiva a quienes la practican. Sin embargo, para que este proceso prospere, es imprescindible garantizar tiempo, infraestructuras adecuadas y reconocer la investigación como un componente clave en la carrera profesional médica.

Investigación con medicamentos. Ensayos clínicos en pediatría. Planes pediátricos de investigaciónLas diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas entre niños y adultos, que afectan a la respuesta terapéutica y a la seguridad de los tratamientos, hacen necesaria la investigación pediátrica específica. Los niños tienen características fisiológicas y de desarrollo únicas, lo que hace imprescindibles los ensayos clínicos específicos para garantizar intervenciones médicas adaptadas a su edad.

Además, muchas formulaciones de fármacos no están diseñadas para su uso pediátrico, por lo que requieren ajustes en sabor, dosis y presentación. Estas versiones deben ser evaluadas en términos de bioequivalencia, seguridad y eficacia, como reconoce la Organización Mundial de la Salud6. A pesar de ello, solo un pequeño porcentaje de los medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration o la Agencia Europea del Medicamento han sido aprobados y probados para su uso pediátrico. Se requiere un cambio cultural fundamental en las organizaciones para cambiar esta realidad.

La gestión de los aspectos logísticos, legales y culturales representa un gran desafío en los ensayos clínicos pediátricos. Aunque en las últimas 2décadas las agencias reguladoras, especialmente en Estados Unidos y Europa, han implementado incentivos y normativas para fomentar la investigación en pediatría, persisten dificultades éticas y operativas. Asegurar que los menores participen activamente en el desarrollo de fármacos es clave para que los ensayos clínicos consideren sus derechos, necesidades y particularidades.

Desde la publicación del Reglamento 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos pediátricos7, ha aumentado el número de ensayos clínicos en esta población. Esta normativa exige la elaboración de un plan de investigación pediátrica para medicamentos dirigidos a adultos, siempre que las enfermedades también afecten a niños. Gracias a esto, se ha facilitado el estudio y comercialización de fármacos en pediatría, lo que ha mejorado la seguridad y eficacia de los tratamientos. Sin embargo, es fundamental seguir promoviendo políticas que garanticen que la investigación pediátrica sea una prioridad, asegurar recursos y un marco regulador eficiente para superar los obstáculos actuales y proporcionar terapias adecuadas para la infancia.

Por otro lado, recientemente han surgido importantes iniciativas, como el Documento de recomendaciones, para reforzar la participación de los pacientes pediátricos en el proceso de la I+D de medicamentos8. Esta guía es el resultado de un grupo de trabajo organizado por Farmaindustria en el que han participado la Red Española de Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP;www.reclip.org), la Asociación Española de Pediatría (AEP) y representantes del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona (grupo Kids Barcelona y un grupo de padres) y con la que se pretende asegurar que estos pacientes y sus familias participen y sean considerados en el proceso, para mejorar su experiencia y lograr una mayor implicación en la investigación de nuevos tratamientos. Visos de esperanza en un área de investigación y una población muy concreta que quiere, y debe, ser considerada una prioridad y una parte normal del proceso.

Investigación en atención primariaMás de la mitad de los profesionales de pediatría en España trabajan en el sector de la AP. En conjunto (con Medicina de Familia), su dotación no llega al 20% del presupuesto de gasto sanitario y resuelven el 90% de los motivos de consulta de la población. Es llamativo, que en estudios bibliométricos9, solo el 6% de las publicaciones pediátricas nacionales estén firmadas exclusivamente por pediatras de primaria y que solo en el 13% de los artículos sean primeros firmantes. La repercusión ponderada por factor de impacto es pobre, lo que refleja la realidad investigadora. El Consejo Interterritorial de Salud destacó en su Marco Estratégico 2022-2023 la importancia de la investigación en AP, pero los avances han sido escasos. Esto contrasta con el gran potencial de este sector para estudios epidemiológicos y ensayos clínicos en poblaciones reales, como señala la Guía ICAP10.

Los pediatras de AP tienen una posición privilegiada para investigar debido a su contacto continuo con la población infantil, tanto sana como enferma. Su conocimiento del contexto familiar les permite estudiar enfermedades prevalentes, enfermedades crónicas en sus inicios y realizar seguimientos poblacionales. En países desarrollados, muchas causas de morbimortalidad están vinculadas a hábitos y estilos de vida. La AP juega un papel clave en la investigación de estos factores, al desarrollar estrategias de promoción y educación en salud. Fortalecer la investigación en AP es esencial para mejorar la prevención y la calidad de la atención infantil.

La falta de un marco regulador estatal para estudios no clínicos complica los proyectos multicéntricos al exigir autorizaciones en cada comunidad autónoma, supeditadas a sus propias normativas internas no estandarizadas11. Además, la sobrecarga asistencial, derivada de una mala planificación de recursos humanos, limita el tiempo disponible para investigar. Los gestores sanitarios no priorizan la investigación en AP, al no fomentar unidades especializadas, formación ni redes colaborativas. Países como Dinamarca y Países Bajos han demostrado de forma ejemplar cómo la integración de la AP en redes nacionales de investigación mejora significativamente la calidad y cantidad de datos disponibles12.

La cultura investigadora en AP es escasa y los propios profesionales no la consideran parte esencial de su labor. Dentro de la formación MIR en pediatría, todavía existe un claro desequilibrio hacia la formación hospitalaria, lo que determina que los futuros pediatras infravaloren de entrada el trabajo en AP incluida la actividad investigadora en su ámbito. La invisibilidad de la AP en los circuitos nacionales de financiación científica es alarmante. Esta desconexión institucional reproduce desigualdades entre niveles asistenciales, marginando a la mayoría de los pediatras del país del ecosistema de generación de conocimiento. Se requieren mecanismos específicos para AP: convocatorias adaptadas, redes de tutores clínico-investigadores y estructuras horizontales con soporte metodológico «propio». Lo contrario es condenar a la AP pediátrica a una irrelevancia científica estructural.

La ética en pediatría. Comités de éticaLa buena práctica clínica exige el conocimiento de las normas que rigen la investigación en seres humanos, emanadas del Código de Nüremberg13 y recogidas en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y en sus sucesivas actualizaciones, la última en Helsinki en octubre de 202414. Cualquier estudio en pediatría requiere la autorización de un comité de ética y, cuando corresponde, un consentimiento informado. Dado que los menores no pueden consentir legalmente, aquel debe ser otorgado por sus padres o tutores. La investigación pediátrica implica consideraciones especiales para garantizar la protección infantil y el respeto de sus derechos. Es crucial que la sociedad entienda la importancia de la investigación para mejorar la salud infantil. Los pediatras deben comunicar cómo estos estudios contribuyen al avance médico. Los padres deben comprender que participar en un ensayo clínico no es peligroso, sino una oportunidad para contribuir al progreso científico.

El pediatra investigador necesita conocimientos sobre ética médica y solo debe participar en la investigación que sea ética. ¿Qué constituye una buena investigación para los niños? Foster15 recomienda 4preguntas a los comités de ética: ¿plantea una pregunta importante el proyecto?; ¿permitirá el estudio responder a esta pregunta?; ¿son aceptables los riesgos para los individuos de la investigación?; ¿se respetará la autonomía de los individuos obteniendo su consentimiento? Las 2primeras se aplican a la investigación clínica en general. Las 2últimas guardan especial relación con la investigación en niños y su efecto varía con la edad.

Una necesidad reclamada por todos los investigadores es conseguir el dictamen único y vinculante en todos los estudios de investigación biomédica. Esta estrategia ha sido recientemente consensuada a través de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)16, con alta representación de instituciones, redes de investigación y sociedades científicas.

Tanto la normativa de ensayos clínicos con medicamentos incluida en el Real Decreto de ensayos clínicos 1090/2015 de 4 de dicembre17, como el Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre18, regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano y detallan que la evaluación del comité de ética de la investigación debe ser única y vinculante.

El justificar nuevas evaluaciones éticas locales por la Ley de Investigación Biomédica18 no parece adecuado. La misma ley señala como funciones de los comités de ética «coordinar su actividad con la de comités similares de otras instituciones» y el artículo 16 indica, al referirse a la evaluación del comité de ética de investigación, que «en el caso de proyectos de investigación que se realicen en varios centros, se garantizará la unidad de criterio y la existencia de un informe único». Estas disposiciones son contradictorias con requerir que los estudios biomédicos tengan que ser evaluados de forma reiterada, generando criterios diferentes e informes múltiples.

No es razonable que los estudios sin medicamentos tengan condiciones más restrictivas que aquellos con fármacos. La evaluación de un comité de ética de investigación acreditado debería ser única y vinculante en todo el territorio español, garantizando un proceso uniforme para la investigación biomédica multicéntrica, tanto si incluye medicamentos como si no. La legislación española permite la existencia de un dictamen único, pero se mantienen prácticas fragmentadas, ineficientes y profundamente desmotivadoras para el investigador. Esta fragmentación atenta contra los principios de equidad, transparencia y eficiencia que deberían regir la investigación clínica en población pediátrica.

El papel de las nuevas tecnologías. Inteligencia artificialLa inteligencia artificial (IA) mejora la eficiencia y reduce costos en la investigación médica, lo que es especialmente útil en pediatría19,20. Puede predecir dosis y formulaciones adecuadas, modelar la farmacocinética de nuevas terapias sin estudios invasivos y anticipar diferencias en eficacia y efectividad21,22.

Además, el aprendizaje automático ayuda a predecir enfermedades y analizar datos de salud, mientras que las redes neuronales profundas optimizan la interpretación de imágenes médicas. El procesamiento de lenguaje natural facilita el análisis de historiales médicos y la automatización de informes. La IA también transforma la formación médica con simulaciones y aprendizaje adaptativo, lo que revoluciona la pediatría.

Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos relacionados con la privacidad, los sesgos y la necesidad de regulaciones adecuadas23. En España, se han creado normativas como la Estrategia Española de Inteligencia Artificial 2024 para garantizar el uso ético y seguro de la IA en el ámbito médico24,25. Con el continuo desarrollo de la IA y la integración de grandes volúmenes de datos, su impacto en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades sigue creciendo, mejorando la atención médica y la investigación. Sin embargo, su implementación en el ámbito pediátrico requiere datos específicos que, actualmente, no se generan de forma adecuada en España debido a la debilidad relativa de los sistemas de investigación clínica pediátrica.

Estrategias para impulsar la investigación pediátrica. Propuestas de mejoraA pesar de los desafíos, aplicar estrategias proactivas puede mejorar la investigación pediátrica. El hecho de que sociedades y revistas científicas médicas visibilicen el problema ya supone un avance significativo.

Es fundamental reformar la educación médica, mejorar la gestión sanitaria y contar con el apoyo de instituciones y gobiernos para dar a la investigación pediátrica el lugar que merece. Asimismo, los pediatras deben asumir un rol activo en la investigación en salud pública, liderando estudios que sirvan de ejemplo para otras especialidades. Con compromiso y respaldo estructural, la investigación pediátrica podrá fortalecerse y tener un mayor impacto.

En la tabla 2 se muestra un análisis de los principales problemas y algunas medidas para paliar la situación.

Diagnóstico de barreras y estrategias para mejorar la investigación pediátrica

| Ámbito | Problema | Causa | Estrategia | Justificación |

|---|---|---|---|---|

| Formación | Falta de competencias investigadoras | Ausencia de formación estructurada en grado y residencia | Introducir módulos obligatorios y optativos de investigación en pregrado y MIR. Fomentar tesis doctorales en etapa MIR | Incentivar el interés temprano y generar capacidad investigadora desde la base |

| Financiación | Escasez proporcional de fondos para investigación en pediatría | Falta de reconocimiento y priorización estratégica de la investigación pediátrica por organismos financiadores | Incluir pediatría como línea estratégica. Crear convocatorias específicas. Incrementar los recursos orientados a la investigación pediátrica. Crear convocatorias específicas. Participación de los pediatras en los órganos de decisión | Mejorar el acceso a recursos y fomentar proyectos relevantes en salud infantil |

| Carga asistencial | Falta de tiempo protegido para investigación | En los gestores, ausencia de conciencia de integrar la investigación | Reorganización de tareas asistenciales de modo que se proteja tiempo específico de investigación.Incentivar actividad investigadora. | Reconocer la investigación como parte de la actividad médica habitual |

| Integración en atención primaria | Mayor dificultad para investigarAusencia de recursos y dificultades burocráticas | Escasa conciencia de la importancia de la investigación entre los pediatras y los gestores | Fomentar redes de investigación específicas en atención primaria. Apoyo administrativo, metodológico y de gestión especializado. Facilitar la burocracia. Trabajo conjunto primaria-hospitalaria (CEI, etc.) | Aprovechar el potencial de este nivel asistencial y su acceso privilegiado a la población infantil general |

| Comités de ética e investigación | Insuficiente conocimiento entre los pediatras. Trámites complejos y a menudo repetidos | Dispersión de comités, entre regiones y hospitales y atención primaria, sin conexión | Trabajar en la consecución de un dictamen único. Facilitar los trámites para la colaboración entre comunidades y entre niveles asistenciales | Fomentar una investigación ética de calidad en todos los ámbitos |

| Infraestructuras | Infraestructuras insuficientes en centros de atención primaria y hospitales | Recursos limitados y dispersión de competencias | Crear unidades de investigación en todos los niveles asistenciales con apoyo gratuito a los investigadores (metodológico, estadístico, etc.). Unidades de ensayos clínicos pediátricos | Facilitar el acceso a la investigación |

| Redes colaborativas | Necesidad de unir esfuerzos para obtener número adecuado de pacientes | Falta de estructuras y reconocimiento formal y financiación | Potenciar las redes pediátricas y los estudios cooperativosSoporte institucional específico para RECLIP y otras | Ampliar población accesible para investigación. Mejorar la eficiencia y el impacto de los estudios colaborativos |

| Incentivos | Investigación poco atractiva profesionalmente | Contratos precarios, sin reconocimiento en baremos ni beneficios económicos | Incentivos profesionales y económicos. Evaluación de méritos científicos en procesos de selección | Motivar la dedicación y retener talento investigador en pediatría |

| Visibilidad | Escasa visibilidad de la investigación pediátrica | Escaso acceso a canales de publicación. Falta de plataformas específicas | Creación de plataformas de difusión de contenidos pediátricos. Apoyo a publicaciones open acess. Potenciar actividades de difusión de la investigación a la población | Incrementar el impacto social y profesional de la investigación pediátrica |

CEI: comité de ética de investigación; MIR: médico interno residente; RECLIP: red de ensayos clínicos en pediatría.

La investigación pediátrica en España necesita apoyo urgente para, al menos, igualarse a la de otros países europeos. Es clave reformar la formación, concienciar a dirigentes y financiadores y fomentar una cultura investigadora entre los profesionales. Implementar estas acciones mejorará la salud infantil y fortalecerá a España como referente en investigación pediátrica y, por ende, en la excelencia asistencial pediátrica. El reto no es solo técnico o económico, sino político y estratégico: decidir si la población pediátrica es o no una prioridad científica en nuestro país.

Talía Sainz, Servicio de Pediatría, Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Hospital Universitario La Paz, Fundación IdiPaz, Universidad Autónoma de Madrid, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

Begoña Santiago, Sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Gregorio Marañón, CIBERINFEC, Madrid, España.

Antoni Soriano-Arandes, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Palamós, GErona, Institut de Recerca Vall d’Hebron, VHIR, Barcelona, España.

Quique Bassat, ISGlobal, Hospital Clínic, Universitat de Barcelona, Barcelona, España,

Gemma Olivé-Cirera, Hospital de la Santa Creus i Sant Pau de Barcelona, Institut de Recerca de Sant Pau, Barcelona, España.

Daniel Natera-de Benito, Unidad de Neuromuscular, Servicio de Neurología, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Grupo de investigación aplicada en enfermedades neuromusculares, Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona, Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBERER), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

Juan Manuel Rius-Peris, Hospital Universitario Virgen de la Luz, Cuenca, Research Group in Electronic, Biomedical and Telecommunication Engineering, University of Castilla-La Mancha, Cuenca, Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica, Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM), España.

Miguel Tortajada-Girbés, Sección de Neumología y Alergia Pediátrica, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; Grupo acreditado de investigación en |«Alergia y Enfermedades Respiratorias de la Infancia». Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia. Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universitat de València, España.

Asunción Mejías, Department of Infectious Diseases, St. Jude Children's Research Hospital, Tennesse, Estados Unidos.