El porcentaje de vías venosas difíciles en pediatría es elevado, lo que requiere múltiples intentos para canalizar un acceso venoso periférico. La DIVA Score permite identificar a estos pacientes; sin embargo, en España no se dispone de una versión válida de esta herramienta. El objetivo de este estudio fue obtener la versión española de la escala DIVA Score.

Material y métodosEstudio descriptivo transversal de carácter métrico desarrollado en 2 etapas: adaptación al español de la DIVA Score y análisis de las propiedades métricas de la escala en su versión española (DIVA Score-SP).

En la primera fase se siguió un proceso de traducción, retrotraducción, evaluación por expertos y pre-test hasta conseguir la DIVA Score-SP. En la segunda fase, se validó la escala incluyendo a pacientes de hasta los 16 años ingresados en distintas áreas de un hospital de tercer nivel que precisaron acceso venoso periférico. La enfermera responsable cumplimentaba la escala, incluida en un cuestionario ad-hoc, junto con otros datos sociodemográficos.

ResultadosSe incluyeron 353 canalizaciones. Todos los ítems mostraron una fiabilidad con valores de kappa >0,61. En el análisis de la robustez, todos los ítems resultaron adecuados, excepto el ítem «antecedentes de prematuridad». Para el modelo de 3 variables, el punto de corte DIVA Score≥4 mostró: sensibilidad=0,45, especificidad=0,81, VPP=0,64, VPN=0,67, LR+=2,44 y LR−=0,67. Se clasificaron correctamente el 66% de los pacientes e incorrectamente el 33%.

ConclusionesLa DIVA Score-SP es útil, válida y fiable en nuestro contexto. Además, presenta mejores propiedades instrumentales que la versión original para identificar vías venosas difíciles en pediatría.

The percentage of difficult intravenous access cases is high in pediatric care, and multiple attempts may be needed to establish peripheral venous access. The DIVA score allows identification of these patients; however, a validated version of this tool is not yet available in Spain. The objective of this study was to develop the Spanish version of the DIVA score.

Material and methodsWe conducted a cross-sectional descriptive study with psychometric analysis in two phases: adaptation of the DIVA score to Spanish and analysis of the psychometric properties of the Spanish version (DIVA-SP).

The first phase consisted in the forward and back translation and back-translation of the score followed by expert evaluation and pretesting to develop the DIVA-SP. In the second phase, the scale was validated in a sample of patients aged up to 16 years admitted to different departments of a tertiary care hospital who required peripheral venous access. The nurse in charge of the patient completed the scale, which was included in an ad-hoc questionnaire along with other items to collect sociodemographic data.

ResultsA total of 353 catheterizations were included. All items exhibited reliability with kappa values greater than 0.61. In the analysis of robustness, all items were deemed adequate except the history of prematurity. For the three-variable model, a cut-off point of 4 in the DIVA score showed a sensitivity of 0.45, a specificity of 0.81, a positive predictive value of 0.64, a negative predictive value of 0.67, a positive likelihood ratio of 2.44 and a negative likelihood ratio of 0.67. Of all patients, 66% were classified correctly and 33% incorrectly.

ConclusionsThe DIVA-SP is useful, valid and reliable for application in Spain. Furthermore, it exhibits better psychometric properties than the original version for identifying difficult intravenous access in pediatric patients.

La canalización de un acceso venoso periférico (AVP) es uno de los procedimientos invasivos más frecuentes en niños atendidos a nivel hospitalario, estimando que alrededor de un 50% requieren de esta técnica1,2.

Sin embargo, la canalización no siempre resulta fácil y a menudo se requieren múltiples intentos. El éxito en el primer intento en pacientes de edad pediátrica varía entre un 46-76%, disminuyendo hasta un 33% en lactantes3–5. Esta situación se conoce como vía venosa difícil (VVD) o acceso venoso difícil (AVD). Según Bahl et al.6, la VVD se define por: la necesidad de 2 o más intentos usando métodos tradicionales, venas no visibles o palpables en la inspección, o un historial VVD.

Una de las consecuencias de las múltiples punciones es el dolor7. Los niños que han experimentado frecuentemente eventos dolorosos desarrollan mayor sensibilidad al dolor y respuestas desadaptativas, afectando al desarrollo cognitivo y motor8. Además, se suele desarrollar fobia a las agujas, lo cual produce angustia anticipatoria que puede persistir hasta la edad adulta, dificultando los encuentros sanitarios posteriores. Estos efectos también afectan a la familia y personal sanitario que viven la inevitable técnica con igual intensidad, angustia y frustración8,9. Por otro lado, los múltiples intentos de canalización retrasan el inicio del tratamiento y diagnóstico, disminuyen la disponibilidad vascular del paciente y producen complicaciones como la infección y extravasación, aumentando los días de estancia hospitalaria y, por tanto, los costes10,11.

Ante esta situación, se recomienda el uso de tecnologías de visualización para disminuir la proporción de fallos en la canalización de la vía venosa periférica12–16. Algunos autores sugieren el empleo de vías clínicas y algoritmos que faciliten la toma de decisiones en los pacientes con VVD17–19. Yen et al. diseñaron la escala Difficult Intravenous Access Score (DIVA Score)20, que permite identificar aquellos pacientes pediátricos con VVD y se compone de 4 variables: visibilidad de la vena (no visible=2 puntos, visible=0 puntos), palpabilidad de la vena (no palpable=2 puntos, palpable=0 puntos), edad del paciente (>1 año=3 puntos, 12 años=1 punto, ≥3 año=0 puntos) e historia de prematuridad (edad gestacional<38 semanas=3 puntos, ≥38 semanas=0 puntos). El rango de puntuaciones es de 0 a 10, si es ≥4 hay un 50% de fallar en el primer intento. Posteriormente, se realizó la validación externa en diferentes ámbitos anglosajones21,22, se propusieron y validaron modificaciones23–25, se tradujo y adaptó al brasileño26, al igual para la población adulta27.

En 2019, un estudio realizado en España reveló un porcentaje de éxito en el primer intento durante la canalización AVP de tan solo el 38%28. Cada vez es más frecuente el uso de tecnología facilitadora para resolver esta situación, que entraña tantos efectos negativos12–16. Sin embargo, en nuestro contexto, se carece de una herramienta que permita predecir la probabilidad de fallo al someterse a esta técnica, por lo que existe la necesidad de adaptar y validar transculturalmente la DIVA Score al contexto español. Por ello, el objetivo principal de este estudio fue obtener la versión española de la escala DIVA Score. Los objetivos específicos fueron traducir y adaptar culturalmente la escala original a nuestro contexto, y evaluar sus propiedades instrumentales.

Material y métodosTipo de estudioEstudio descriptivo transversal de carácter métrico desarrollado en 2 etapas: adaptación al español de la DIVA Score y análisis de las propiedades métricas de la escala en su versión española (DIVA Score-SP).

La traducción y adaptación al español siguiendo las recomendaciones de la Professional Society for Health Economics and Outcomes Research (ISPOR)29 y de Beaton et al.30. La segunda fase de validación se llevó a cabo desde enero a octubre de 2021 en diferentes entornos hospitalarios de pediatría del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid: unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP), urgencia pediátrica (URGP) y en la planta de pediatría general/lactantes.

PoblaciónPara la primera fase de validación de contenido, se seleccionaron 30 enfermeras de los diferentes servicios de pediatría implicados en el estudio. Estas debían tener una experiencia mínima en el servicio pediatría de 2 años.

Para la segunda fase, el estudio de validez y fiabilidad, se incluyeron pacientes de 0 a 16 años que acudieron a urgencias pediátricas o estaban ingresados en las unidades de pediatría general, lactantes o UCIP en las fechas del estudio y que precisaron AVP. Se excluyeron los pacientes en situación de urgencia vital, aquellos que no se pudo obtener el consentimiento, así como a los pacientes que no completaron el 80% del cuestionario o todos los ítems de la escala DIVA.

Fases del estudioPrimera fase: traducción y adaptación transcultural- a)

Antes del proceso de traducción: Se contactó con el autor de la escala original, quien además de dar el consentimiento para llevar a cabo la traducción, también accedió a participar en su adaptación.

- b)

Proceso de traducción: Se contó con 2 traductores bilingües cuya lengua materna era la española, uno con conocimientos sanitarios y otro no. Ambos traductores realizaron traducciones independientes que, junto con el equipo investigador, se sintetizaron en una única versión en español (DIVA Score-SP0.0).

- c)

Proceso de retrotraducción: Posteriormente, 2 traductores bilingües cuya lengua materna era el inglés tradujeron independientemente la versión en español (DIVA Score-SP0.0) al inglés, siendo unificándolas posteriormente en la DIVA Score-SP1.0.

- d)

Evaluación de expertos: Siguiendo las recomendaciones de las guías COSMIN31, se llevó a cabo un estudio Delphi convencional, conformado por 4 traductores, un lingüista bilingüe, 4 enfermeras con dominio del inglés y experiencia mínima de 5 años en pediatría, un metodólogo doctorado en cuidados de la salud con dominio del inglés y el autor de la escala. Se creó un cuestionario en línea que fue enviado a los participantes, quienes evaluaron la equivalencia semántica y conceptual mediante una escala Likert (ninguna, escasa, buena y excelente). Posteriormente se revisaron los ítems calificados negativamente y/o con recomendaciones. Finalmente, se procedió a la consolidación final junto con un experto en lengua española, dando lugar a la versión DIVA Score-SP2.0. Tras emitir un informe con las modificaciones, se realizó una segunda ronda de consulta sin nuevas aportaciones.

- e)

Prueba pre-test: Se administró un formulario ad hoc a 30 enfermeras de pediatría de un hospital terciario. El formulario constaba de datos sociodemográficos de las enfermeras (edad, sexo, experiencia en pediatría, servicio de trabajo actual) y la DIVA Score-SP2.0 adaptada y traducida al español. Las enfermeras valoraron los ítems de la escala del 1 al 5 en cuanto a la comprensibilidad y pertinencia, así como la utilidad y sencillez de la escala. Posteriormente, aplicaron un torniquete en el miembro susceptible de punción, realizando una valoración ectoscópica de la anatomía venosa del paciente sin llegar a realizar la técnica. Finalmente, cumplimentaron el formulario mientras se registraba el tiempo que tardaban en aplicar la escala. Para ello, se utilizó el mismo cronómetro, tomando como referencia el inicio de la lectura del título y finalizando en el momento en el que se cumplimentaba la puntuación total. Tras pequeñas modificaciones de formato, se obtuvo la versión definitiva DIVA Score-SP3.0 (ver material suplementario).

Tras la exploración de la anatomía venosa postaplicación de un torniquete, se seleccionaba el vaso más adecuado para la canalización y, antes de la punción, se cumplimentaba la DIVA Score-SP3.0. Para medir la fiabilidad interobservador, una segunda enfermera evaluó independientemente el vaso seleccionado y cumplimentó la escala. Esta valoración se realizó en 10 pacientes por ítem (siendo un total de 40 pares de observaciones)32,33.

Variables del estudioPara la recogida de datos de la validación de constructo se elaboró un cuestionario ad hoc (material suplementario) en él se recogieron diferentes variables agrupadas en 4 apartados: a) Relativos a la enfermera: Edad, sexo, experiencia en pediatría, lugar de trabajo; b) Relativos al paciente: Edad, sexo, peso; c) Relativos a la técnica: Éxito en el primer intento (cuando es posible administran 2ml de suero fisiológico sin signos de extravasación), punciones totales, desestimación de la técnica y d) Relativos a la escala: Ítems de la escala, puntuación.

Tamaño muestralSe realizó un muestreo consecutivo no probabilístico, calculado en base a un 25% de fallo en el primer intento reportado por Yen et al.20. Tomando como referencia la población de 59.621 pacientes que acudieron a la URGP e ingresaron en los 2 servicios previamente nombrados en el año 2019, se estimó un tamaño muestral mínimo de 287 sujetos con un IC del 95% y un error del 5%. Asumiendo un 20% de pérdidas, la muestra final se estableció en 360 sujetos que requirieron una canalización de VVP. Aunque no se realizó una estratificación formal por grupos de edad o enfermedades, se consideraron varios factores para minimizar posibles sesgos en la distribución de los pacientes. Se tuvo en cuenta la mayor proporción de pacientes atendidos en la URGP, así como la frecuencia de canalización y la complejidad clínica. Además, se aseguró que el número de ingresos fuera similar entre la planta y la UCIP, garantizando una distribución equitativa y representativa de la muestra.

EstadísticaLas variables cualitativas fueron descritas mediante frecuencias y porcentajes, y las cuantitativas mediante mediana y rango intercuartílico debido a una distribución no normal, tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov. Las comparaciones cualitativas se realizaron con Chi-cuadrado o Fisher, y las cuantitativas mediante la t de Student o U de Mann-Whitney. El análisis de fiabilidad debido a la naturaleza de la escala fue evaluado mediante la fiabilidad interobservador calculando el kappa de Cohen, considerando buena concordancia a partir de 0,6134. En el estudio de viabilidad se analizó el tiempo que tardaron las enfermeras en aplicar la escala durante la fase pre-test. En el estudio de validez se calculó la validez lógica analizando el porcentaje de respuesta de los ítems durante la fase pre-test y la utilidad de la escala. La validez de contenido analizó la opinión de las enfermeras sobre la comprensibilidad, pertinencia, utilidad y sencillez a través del modelo de Lawshe. Se estimaron la razón de validez de contenido (RVC), punto de corte 0,33, y el índice de validez de contenido (IVC), superior a 0,80 para definir el conjunto de ítems como adecuado35,36. La validez predictiva se evaluó con una regresión logística multivariente tomando el fallo en el primer intento como gold standard, la robustez del modelo con la estadística de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow y un análisis del área bajo la curva característica operativa del receptor (AUC). La precisión diagnóstica se estimó mediante la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivo y negativo (VPP y VPN), la razón de verosimilitud negativa (LR−) y la razón de verosimilitud (LR+)37. La significación estadística se fijó en p<0,05. Los datos se procesaron mediante Microsoft Excel® y SPSS® v29.0 de IBM®. Del análisis se excluyeron los casos que no contestaron a la totalidad de la escala, para el resto del cuestionario los valores perdidos no fueron tratados ya que no afectaban a las variables centrales del estudio.

ResultadosTraducción y adaptación transculturalTraducción y retrotraducción: después de 2 rondas se subsanaron las discrepancias menores encontradas entre los 4 traductores, obteniendo un acuerdo final del 100%.

Fase de valoración de equivalencia semántica y conceptual: el grupo de expertos valoró positivamente cada uno de los ítems excepto «rango de edad» que mostraron desacuerdos en la equivalencia conceptual. Un 10% creían que no había «ninguna» equivalencia y un 20% pensaban que era «escasa». En la versión original la categorización de los grupos de edad no corresponde con los que resultan en la versión en español. Se resolvió dejando solo los valores numéricos de cada categoría eliminando la nomenclatura de cada grupo de la versión inglesa. En la segunda consulta no hubo más modificaciones, llegando a un acuerdo unánime.

Pre-test: el formulario fue cumplimentado por 30 enfermeras, siendo el 86% (n=26) mujeres, con una edad media de 38±6,9 años y experiencia mediana en pediatría de 12 [5,7-15,0] años.

La gráfica 1 refleja las opiniones sobre la comprensibilidad y pertinencia de cada ítem, título y aclaración bajo la tabla, así como la opinión sobre la utilidad y la sencillez de la escala.

En esta fase se modificó tanto la redacción de la aclaración bajo la tabla como el formato estructural de la escala. Además, se redactaron unas instrucciones de cumplimentación que facilitaran la labor (ver material suplementario).

Fiabilidad: Ambos grupos de enfermeras que aplican la escala (observador 1 y 2), presentaron características similares (tabla 1). Todos los ítems y la puntuación total de la escala mostraron un grado de acuerdo por encima de kappa=0,61. La vena palpable tras aplicar un torniquete fue obtuvo menor acuerdo con kappa=0,68 (tabla 2).

Características sociodemográficas de los observadores y pacientes en la validación interobservador de la escala de VVD

| Variables | Enfermeras principales (observador 1) n=40 | Enfermeras de contraste (observador 2) n=40 | p-valor |

|---|---|---|---|

| Edad (años)b | 37,5 [34-47] | 37 [34,2-41] | 0,515 |

| Sexoa | |||

| Varón | 3 (7,5) | 9 (22,5) | 0,060 |

| Mujer | 37 (92,5) | 32 (77,5) | |

| Servicioa | |||

| URGP | 8 (20) | 8 (20) | 0,937 |

| UCIP | 28 (70) | 27 (67,5) | |

| Planta de pediatría | 4 (10) | 5 (12,5) | |

| Experiencia en pediatríab(años) | 9,5 [3-17,7] | 11,5 [5-15] | 0,809 |

UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos; URGP: urgencias de pediatría; VVD: vía venosa difícil.

Fiabilidad entre observadores: DIVA Score-SP

| Ítem | Kappa de Cohen | p-valor |

|---|---|---|

| Vena visible tras la aplicación de un torniquete | 0,79 | <0,001 |

| Vena palpable tras la aplicación de un torniquete | 0,68 | <0,001 |

| Rango de edad | 1 | <0,001 |

| Antecedentes de prematuridad. | 0,93 | <0,001 |

| DIVA Score-SP | 0,78 | <0,001 |

Se analizaron un total de 30 pares de mediciones.

DIVA Score-SP: puntuación dificultad de acceso intravenoso-versión en español.

Viabilidad: El tiempo medio de aplicación de la escala fue de 32,2±13,8s. El 73,3% (n=22) de las enfermeras se mostraron «totalmente de acuerdo» en que la escala era sencilla de aplicar y no hubo resultados negativos (fig. 1).

ValidezValidez lógica: Todos los ítems fueron respondidos excepto «antecedentes de prematuridad», que no fue contestado por 2 enfermeras. Respecto a la utilidad de la escala, el 93,3% mostró resultados positivos (fig. 1).

Validez de contenido: Ninguno de los Ítems tuvo una RVC menor de 0,33. El IVC fue de 0,84 (tabla 3).

Validez de contenido: DIVA Score-SP

| Ítem | RVC | RVC | IVC |

|---|---|---|---|

| Pertinencia | Comprensibilidad | ||

| Título | 0,87 | 0,87 | 0,84 |

| Vena visible tras la aplicación de un torniquete | 0,87 | 0,87 | |

| Vena palpable tras la aplicación de un torniquete | 0,87 | 0,87 | |

| Rango de edad | 0,93 | 0,87 | |

| Antecedentes de prematuridad. | 0,53 | 0,87 | |

| Aclaración bajo tabla | 0,93 | 0,80 |

DIVA Score-SP: puntuación dificultad de acceso intravenoso-versión en español; IVC: índice de validez de contenido; RVC: razón de validez de contenido.

Validez de criterio (predictiva): De 366 canalizaciones, se descartaron 13 registros por falta del ítem «antecedentes de prematuridad», quedando 353. La mayoría de las enfermeras que realizaron la técnica eran mujeres 69,1% (n=244), y más de la mitad pertenecían a la URGP 55,5% (N=196). Los lactantes (menores de 2 años) formaban el grupo principal 54,4% (n=192) (tabla 4). De los 353 pacientes, hubo fallo en el primer intento en un 41,9% (n=148) y se desestimó finalmente la técnica tras uno o varios intentos en 54 pacientes. En el 62% (n=220) de los pacientes se realizó un único intento de punción, con éxito en 205 casos y con fallo en 15 casos con una decisión posterior de no continuar con nuevos intentos. En el 20,7% (n=73) se realizaron 2 punciones, y en el 17% (n=60) 3 o más, llegando en 2 ocasiones a recibir 7 punciones. La decisión de abandonar la técnica se produjo tras el primer intento en 15 pacientes, tras el segundo en 17, tras el tercero en 10, tras el cuarto en 5, tras el quinto en 3, tras el sexto en 3 y tras el séptimo en un paciente. La mediana de la DIVA Score es de 3 [1-5]. Tras el análisis de la robustez, todos los ítems resultaron estadísticamente significativos, excepto «antecedentes de prematuridad» (tabla 5).

Características sociodemográficas de las enfermeras que realizaron la valoración de VVD sobre los pacientes, así como las características de estos que fueron analizados con esta escala (validez predictiva)

| Variables | |

|---|---|

| Intentos de enfermeras | N=353 (100%) |

| Edad enfermeras (años)b | 41 [34-44] |

| Sexo enfermerasa | |

| Mujer | 244 (69,1) |

| Unidad de las enfermerasa | |

| URGP | 196 (55,5) |

| UCIP | 102 (28,9) |

| Planta | 55 (15,6) |

| Experiencia pediatría (años)b | 11,9 [4-15] |

| Pacientes | n=353 (100%) |

| Edad de los pacientesa | |

| Neonato (0-29 días) | 7 (2) |

| Lactante menor (1-12 meses) | 105 (29,7) |

| Lactante mayor (1-2 años) | 80 (22,7) |

| Preescolar (2-5 años) | 53 (15) |

| Escolar (6-11 años) | 60 (17) |

| Adolescente (12-16 años) | 45 (127) |

| Sexo de los pacientesa | |

| Varón | 202 (57,2) |

UCIP: unidad de cuidados intensivos pediátricos; URGP: urgencias de pediatría; VVD: vía venosa difícil;

Análisis multivariante aplicado a la escala DIVA Score-SP (versión final)

| Variables | n=353 n (%) | B (β) | OR (IC 95%) | p-valor |

|---|---|---|---|---|

| Vena visible tras la aplicación de un torniquetea | ||||

| Visible | 244 (69,1) | — | — | — |

| No visible | 109 (30,9) | 0,76 | 2,1 (1,28-3,62) | <0,001 |

| Vena palpable tras la aplicación de un torniquetea | ||||

| Palpable | 211 (59,8) | — | — | — |

| No palpable | 142 (40,2) | 0,71 | 2 (1,28-3,32) | <0,001 |

| Rango de edada | ||||

| ≥3 años | 161 (45,6) | — | — | — |

| 1-2 años | 76 (21,5) | 1,03 | 2,8 (1,56-5,09) | <0,001 |

| <1 año | 116 (32,9) | 1,52 | 4,6 (2,64-8,03) | <0,001 |

| Antecedentes de prematuridada | ||||

| Prematuro | 36 (10,2) | 0,21 | 1,23 (0,58-2,60) | 0,574 |

| No prematuro | 317 (89,8) | — | — | — |

DIVA Score-SP: puntuación dificultad de acceso intravenoso-versión en español; IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio.

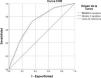

El modelo de 3 variables (retirando «antecedentes de prematuridad») se comporta similar al de 4 (AUC-ROC=0,72, IC 95%: 0,67-0,77 vs. 0,72, IC 95%: 0,67-0,78) (fig. 2). Utilizando el mismo sistema de puntuación de la escala original para el modelo de 3 variables, el punto de corte DIVA Score≥4 muestra: sensibilidad=0,45, especificidad=0,81, VPP=0,64, VPN=0,67, LR+=2,44 y LR−=0,67 (tabla 6). Se clasificaron correctamente el 66% de los pacientes e incorrectamente el 33%.

Características predictivas según puntuación DIVA Score-SP (versión final)

| Fallo en el primer intento | Total | Sensibilidad | Especificidad | VPP | LR+ | VPN | LR- | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Si | No | |||||||||

| Puntuación DIVA Score-SP | ||||||||||

| 0 | 11 | 68 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | |

| 1 | 8 | 15 | 23 | 0,93 | 0,33 | 0,50 | 1,39 | 0,86 | 0,22 | |

| 2 | 22 | 50 | 72 | 0,87 | 0,40 | 0,51 | 1,46 | 0,81 | 0,31 | |

| 3 | 40 | 34 | 74 | 0,72 | 0,65 | 0,60 | 2,06 | 0,76 | 0,42 | |

| 4 | 5 | 5 | 10 | 0,45 | 0,81 | 0,64 | 2,44 | 0,67 | 0,67 | |

| 5 | 54 | 30 | 84 | 0,42 | 0,84 | 0,65 | 2,60 | 0,66 | 0,69 | |

| 7 | 8 | 3 | 11 | 0,05 | 0,67 | 0,73 | 0,16 | 0,59 | 0,94 | |

| Total | 148 | 205 | 353 | |||||||

DIVA Score-SP: puntuación dificultad de acceso intravenoso-versión en español; LR+: razón de verosimilitud positiva; LR−: razón de verosimilitud negativa; VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.

La DIVA Score-SP (final) es una herramienta sencilla de aplicar en la práctica clínica, útil, válida y fiable.

Metodología de validaciónEn nuestro caso, se utilizó para el proceso de traducción y adaptación de la DIVA Score al español. Cabe recalcar que este estudio es el más sistemático y completo según las recomendaciones29,30. Generalmente, los trabajos encontrados que pretenden aplicar esta escala en sus países no realizan el proceso completo; únicamente analizan la validez predictiva tras una traducción simple y literal de los ítems. Solo 2 estudios tratan de llevar a cabo una metodología de traducción, retrotraducción y adaptación; sin embargo, el análisis de las propiedades instrumentales posterior es limitado.

En el estudio realizado en Turquía por Gerçeker et al.38 participaron 5 traductores y un solo retrotraductor lingüista. La muestra estaba compuesta por tan solo 90 participantes. No se realizó una valoración del comité de expertos de la equivalencia semántica y conceptual, ni tampoco un pre-test. Analizaron la consistencia interna mediante el alfa de Crombach, no siendo esta prueba suficientemente sólida ya que los ítems albergaban 2 y 3 posibilidades. Por ello, se debe interpretar con precaución estos resultados. Respecto a la fiabilidad test-retest, analizaron 30 punciones y, tras haber trascurrido 2 semanas, realizaron la medición al mismo grupo. Dado que las condiciones clínicas son muy cambiantes, incluso en cuestión de horas0,37 no se considera apropiado. Por todo ello, en la investigación presente se consideró más oportuno y robusto calcular únicamente la fiabilidad interobservador. Además, decidieron eliminar el ítem que media el tono de piel, al igual que el autor de la escala original. No analizaron la validez predictiva, aunque sí la validez de contenido a 10 expertos. Concluyeron que era válida, fiable, fácil y rápida.

En el estudio de Freire et al.26, en el que adaptaron la escala al portugués de Brasil, realizaron los pasos de traducción/retrotraducción de una manera similar a la de este estudio. También se evaluó mediante un comité de expertos la equivalencia semántica y conceptual de la escala y se realizó un pre-test. Sin embargo, seleccionaron a 20 profesionales de la salud (médicos, enfermeras y TCAES) y lo aplicaron a 30 niños. En nuestro caso, 30 enfermeras diferentes aplicaron la escala a 30 niños. Como único análisis estadístico midieron la confiablidad de los jueces sobre la claridad de los ítems mediante un alfa de Cronbach, no siendo una prueba muy acertada en este contexto, ya que se pretende medir la validez de contenido35,36. Concluyeron que es una herramienta útil y fácil para aplicar por flebotomistas.

FiabilidadSegún los valores de kappa de Cohen, la escala aplicada por pares en el mismo paciente es considerada fácilmente reproducible y fiable32. Los ítems con características más objetivas, como la edad y los antecedentes de prematuridad, presentan consecuentemente una puntuación más alta con una reproducibilidad muy buena.

El autor de la escala original registró la reproducibilidad de diferentes ítems que consideraba subjetivos, aunque no evaluó la escala en su totalidad. Encontró peor concordancia que este estudio, aunque aceptable, en los ítems «Vena visible tras la aplicación de un torniquete» y «Vena palpable tras la aplicación de un torniquete» con una kappa de 0,61 y 0,57, respectivamente20. Hecho similar a lo descrito en estudios previos, con kappas de 0,51 y 0,43 para los mismos ítems21.

ViabilidadLa mayoría de las enfermeras consideraron la escala sencilla y con un tiempo de cumplimentación mínimo, pudiendo ser viable su implementación.

Validez lógicaDurante el pre-test, todos los ítems mostraron un porcentaje de respuesta perfecto, salvo «antecedentes de prematuridad», que no se cumplimentó en 2 ocasiones, debido a dudas entre las enfermeras para su cumplimentación. Este ítem requiere consultar la historia clínica, lo que puede dificultar la aplicación de la escala o llevar a una cumplimentación arbitraria.

La mayoría de las enfermeras consideraron la herramienta útil para su trabajo diario, aunque una enfermera con experiencia no la consideró útil. Estudios previos han demostrado que el juicio clínico no es suficientemente fiable para predecir VVD debido a su variabilidad, ya que depende de la experiencia y esta puede verse influenciada por varios factores, no siendo fácilmente reproducible entre profesionales23. Concretamente, Yen et al.20, demostraron una reproducibilidad limitada por parte de las enfermeras (k=0,37). En el estudio de Óneill et al.22, aunque la técnica fue realizada por médicos, describieron igualmente la escala como fácil de usar y útil para medir objetivamente la VVD.

Validez de contenidoLas enfermeras encuestadas durante el pre-test consideraron todos los ítems pertinentes y representativos del constructo, excepto el ítem «antecedente de prematuridad», que, aunque superó el corte establecido, obtuvo una puntuación más baja, siendo considerado menos pertinente.

Validez de criterio (predictiva)La proporción de fallo en el primer intento de canalización de un AVP es alta, especialmente en niños menores de un año. Esto se podría deber a que se incluyeron pacientes de diferentes servicios (planta, urgencia y UCIP), sin embargo, el resto de los autores se limitaron exclusivamente a la urgencia. Este hecho puede conllevar que los pacientes posean enfermedades más crónicas, determinando el éxito de la punción10. Además, un 32,9% de fueron niños menores de un año. Según Lininger et al.4, la proporción de fallo aumenta hasta en un 66% en lactantes. Riker et al.21, encontraron un 32,2% de fallos, con un 23,2% en menores de un año. Yen et al.20, reportaron un menor porcentaje (25%), con un 13% en la misma franja de edad. En la regresión logística multivariante, el ítem «antecedentes de prematuridad» fue eliminado del modelo, como también los describen Riker et al.21 y Girotto et al.23, atribuido a la baja proporción de niños con esta característica en la muestra, al igual que en nuestro caso que era del 10,2%. La AUC-ROC en ambos modelos, con y sin este ítem arroja resultados similares, lo que sugiere que podría ser prescindible. Riker et al.21, reportaron una AUC de 0,720, IC del 95%: 0,67-0,78, superior a la de Girotto et al.23 (AUC=0,649, IC del 95%: 0,589-0,709) y Yen et al.20 (AUC=0,670). Un estudio realizado en pacientes hospitalizados en planta comparó ambos modelos, encontrando que, aunque más bajo que los anteriores, con 3 variables tenía el mejor valor (AUC=0,620) que con 424. Debido a la alta prevalencia de VVD, el instrumento muestra mejor especificidad y VPP, aunque con menor sensibilidad. Sin embargo, el LR+ y LR− indica que es 2,44 veces más probable que la DIVA Score-SP sea positiva en los pacientes con VVD y 1,5 veces más probable que sea negativo en los pacientes sin VVD. Estos valores de razón de verosimilitud suponen un impacto regular en la utilidad clínica39. Además, el 33% de los niños fueron identificados incorrectamente. La baja sensibilidad del instrumento conlleva un aumento de los falsos negativos, lo que limita su utilidad para descartar el problema. Esto implica que algunos pacientes con VVD pueden pasar desapercibidos. No obstante, podría ser útil como herramienta de cribado preliminar si se prioriza la eficiencia en tiempo y recursos, ya que genera pocos falsos positivos. Al igual que otros autores, se recomienda mejorar las características psicométricas de la escala, así como su validación externa. Posteriormente se debería investigar si al incluir esta escala en vías clínicas disminuye el porcentaje de VVD.

LimitacionesEl muestreo fue consecutivo no probabilístico. Debido a la naturaleza de la escala compuesta por variables mixtas no homogéneas, no se pudo calcular la consistencia interna, tampoco se consideró calcular fiabilidad test-retest ya que las condiciones clínicas cambiantes podrían haber afectado a la escala. Aunque la escala se validó en diferentes unidades de pediatría no se incluyó la unidad neonatal y solo se llevó a cabo en un hospital, siendo necesario su contraste en otros centros y unidades para generalizar los resultados. Sin embargo, este estudio es el primero en proporcionar una herramienta válida en nuestro contexto para predecir la VVD en pediatría.

ConclusionesLa DIVA Score-SP es útil, válida y fiable en nuestro contexto, y presenta ciertas mejoras instrumentales respecto a la versión original. No obstante, sus características psicométricas siguen siendo limitadas (baja sensibilidad y un 33% de error), por lo que, al igual que otros autores, recomendamos continuar con el proceso de mejora de la escala y su validación externa para confirmar su utilidad diagnóstica.” Posteriormente, se debería analizar si al incluir esta escala en vías clínicas disminuye el porcentaje de VVD.

Responsabilidades éticasEl estudio se desarrolló de acuerdo con la Declaración de Helsinki, cumpliendo la Ley de Investigación Biomédica y las normas de Buenas Prácticas Clínicas. Se obtuvo la aprobación del CEIm (TP/0279). La participación fue voluntaria, previa firma del consentimiento por los padres. Se garantizó la confidencialidad y el anonimato de los participantes.

Contribuciones de los autoresTodos los autores acordaron unánimemente la versión final, contribuyendo tanto en el concepto y/o diseño del estudio como en la adquisición y/o análisis de datos y posteriormente en la redacción del artículo y/o revisión.

FinanciaciónLa primera autora, María de la Vieja, fue dotada con una beca del programa de intensificación para la actividad investigadora en el área de enfermería del Hospital 12 de Octubre durante el año 2020-2021.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener relaciones financieras que pudieran dar lugar a un posible conflicto de intereses.

Nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo de enfermería de la UCIP, urgencia y planta 9.a del Hospital Universitario 12 de Octubre, ya que gracias a su colaboración y apoyo ha sido posible llevar a cabo este estudio. Además, agradecer a todos aquellos expertos que participaron en la validación de la escala.

Un agradecimiento especial a la Dra. Paloma Posada Moreno, la cual ha sido una parte importante dentro del desarrollo del proyecto de investigación, así como de la interpretación de los datos para la obtención de la DIVA Score-SP. De igual forma, se agradece a Dña. Leticia Peláez-Rodríguez, la cual ha sido una pieza clave durante toda la gestión del trabajo de campo, así como sus aportaciones en la redacción del manuscrito. Por último, se agradece la revisión realizada del manuscrito por parte de D. Julio Alberto Mateos Arroyo, el cual nos ha dado una nueva visión al apartado de metodología y estadística del manuscrito. Por problemas de número de autores máximo en la revista, no han podido aparecer como autores, pero en esta sección se agradecen sus aportes científicos a este trabajo.